Нижеследующая работа представляет собой своего рода эпилог к статье «Пушкинская философия жизни и Христианское откровение», которыми мы хотели указать на онтологическую сущность поэзии Пушкина (Часть I,Часть II, Часть III).

Задача же этой статьи показать, что онтологическая сущность этой поэзии ясна была и самым первым наиболее глубоким читателям Пушкина. Ив. Ильин как-то заметил – чтобы понимать гения надо не слишком далеко отстоять от него самому. Пушкину не слишком повезло в этом смысле. Однако один такой человек рядом с ним всё же был. Да, мы говорим о Гоголе. Чуть позже столь же конгениальный (и столь же многим ему обязанный) Достоевский договорил многое, недосказанное Гоголем, но столь же прикровенно. Эти двое, постигавшие не только философскую глубину, но и экзистенциальные смыслы и состояния, которое возникают (скажем так – могут возникнуть) при внимательном и осознанном чтении Пушкина, понимали и то, что далеко не все вещи поддаются высказыванию. А о самых важных вещах едва ли вообще можно сказать.

Вот об одном таком экзистенциальном опыте Гоголя и пойдёт сейчас речь.

«Борис Годунов. Поэма Пушкина» – так называется «арабеска», написанная двадцатидвухлетним Гоголем в конце 1830-го (возможно, начале 1831 г.), так и оставшаяся неопубликованной. Вместе с другими бумагами, Гоголь оставил её К. С. Аксакову перед отъездом за границу. Нам же она представляется весьма символичным и достойным началом всей русской «пушкинианы».

Это произведение (которое сам Гоголь называет «поэмой о поэме») представляет собой диалог двух «посвященных» (трудно подобать иное определение его героям) в таинство поэзии. Предмет поэмы – высокое призвание (и вместе – ответственность) поэта, имеющего почти божественную власть над душами людей.

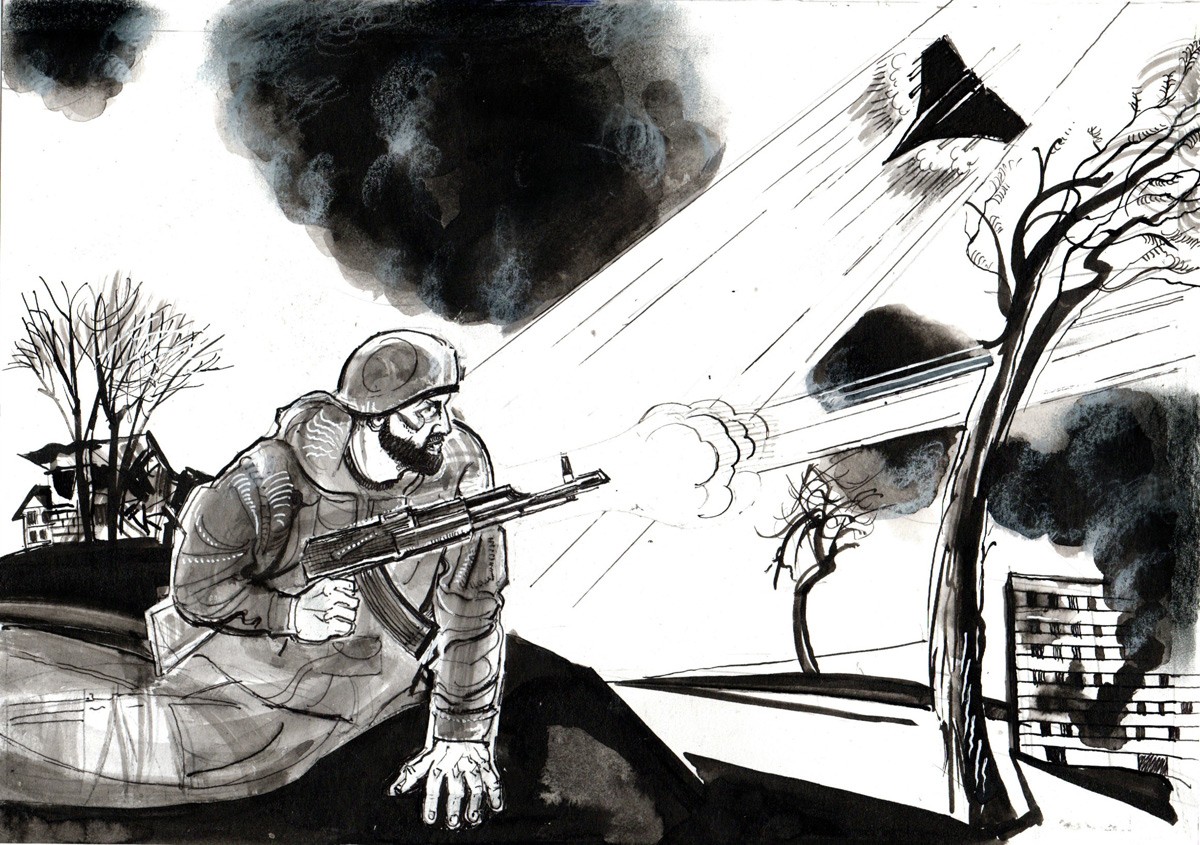

Итак, два адепта, Элладий и Поллиор (в последнем мы узнаём самого Гоголя), встречаются в книжной лавке среди профанной черни, с ажиотажем скупающей новое творение Пушкина и профанно же рассуждающей о нем. Выйдя из душной лавки на заснеженную улицу, герои оказываются вскоре в уединенной комнате Поллиора, где тот, озаряемый «трепетною лампой» и сохраняющий торжественную задумчивость, священную грусть и тихое негодование («как будто бы он заслышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного»), может, наконец, высказать своему другу нечто важное о сущности поэзии.

Сама атмосфера книжной лавки, где «кипит и суетиться» чернь, по мнению Поллиора есть святотатство. Там нельзя «воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу», но именно этого требует подлинная поэзия. А настоящий Поэт – совсем не то, что думает о нем чернь.

Поэт подобен божеству, наделенному даром соединить две человеческие природы, бренную и духовную, в одно:

«Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши бога из своего беспредельного лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность земли нашей, бесконечный воздух, объемлючий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы – и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающих<ся> в то время в лоне невидимого меня. И что́ они все против души человека? против воплочения бога?» …

«Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока всё не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека»…

Итак, примирение, воссоединение разорванной человеческой природы! – вот что совершает в человеческой душе великая поэзия великого Поэта.

Какой же результат желают извлечь люди из его звуков? Ведь он достижим лишь тогда, когда все бренное исчезнет, а душа «воздвижется в величественном, необъятном здании» неба…

Что ж, значит люди вообще не могут делиться откровениями, которые открыл им поэт? – вопрошает Элладий. Могут, отвечает Поллиор, но лишь если только «дивные буквы» «ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы» и «брызнут ответными слезами», в любом же ином случае лучше не тратить попусту время. С другой стороны, если ты встретил понимающую душу, «прекрасную половину прекрасной души твоей», нужны ли вам будут слова?

Итак, поэзия – есть таинство исцеления, обретения целостности, соединения души и тела, или точнее, высшей души в высшем единстве. Причём, разорванность эта преодолевается сперва в самом человеке, а потом и между людьми, когда двое становятся одно: таинство это столь высоко и величественно, что посвященных в него ввергает в молчание…

Как видим, Гоголь желает явить перед нами самую настоящую теургию, таинственный процесс «великого делания», обращения тленной и разъединенной человеческой природы в нетленную, единую и небесную…

И вот Поллиор поёт гимн этому чуду единения душ, ставшему возможным под воздействием откровения Поэта: «Боже! – часто говорю себе: – какое высокое, какое дивное наслаждение даруешь ты человеку, поселя в одну душу ответ на жаркой вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!»…

«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее…, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне… – чего бы не дал тогда, чтобы только прочесть в другом повторение всего себя?.. «Возьмите, возьмите от меня всё, – воскликнул бы тогда с подъятыми руками к небесам, – и ниспошлите мне это понимающее меня существо. Всемогущий! зачем дал ты мне неполную душу? или пополни ее, или возьми к себе и остальную половину»…

Потрясённый этим узнаванием себя в другом, Поллиор вновь обращается к Поэту-божеству: «О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастия миру – и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!.. И дивные картины твои блещут и раздаются всё необъятнее, всё необъятнее, всё необъятнее... И в груди моей снова муки!.. Ответные струны души гремят... Звон серебряного неба с его светлыми херувим<ам>и стремится по жилам... О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли…»

Завершается эта торжественная литания клятвой над «вечным творением» Поэта – никогда не впустить в душу ни одно из «презренных чувств» и «не опозорить в себе тобой исторгнутые звуки» и надеждой на то, что «благость» Поэта вновь «обнимет душу» и «слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..»

Таков этот безудержный, неслыханный гимн призванию Поэта.

Что можно сказать о нём? Прежде всего, что его торжественный строй очень свойствен мистической душе Гоголя. Мы действительно узнаем здесь Гоголя в самых его глубоких мистических переживаниях (во всяком случае, едва ли можно подозревать здесь какую-то неискренность, как делают некоторые авторы). Совершенно очевидно, что Гоголь высказывает сокровеннейшие свои мысли, говорит о глубочайших, пережитых им потрясениях. И источник этих потрясений тоже вполне очевиден.

Пусть и в слишком выспренних и тяжеловесных аккордах, пусть и не избавившись ещё от чрезмерного романтизма, юный гений не просто выражает свое восхищение другим поэтическим гением, но и со свойственной ему прозорливостью являет глубочайшие интуиции русской души.

Наконец, если форма «поэмы» кажется нам слишком фантастичной и вычурной, по поводу её содержания можно сказать только одно: едва ли кто-то мог выразить русскую душу в ее отношении к Богу и Поэзии лучше…

Наконец, возможна ли вообще более яркая философия жизни? Более ёмкая её формула? То есть формула смысла человеческой жизни в принципе?

Человек в этом распадающемся, зараженном тлением мире действительно расколот, разбросан, нецелостен. И смысл человеческой жизни в том, чтобы подняться над этим распадом и вернуть себе целостность. Не это ли самое сотворяет настоящая поэзия, если она действительно нас порясает? Не в том ли её призвание? «Цель поэзии идеал» – как совсем просто выразился о том же сам Пушкин.

Итак, перед нами по-настоящему великая философия жизни. Быть может величайшая из возможных. Разве что выраженная юным Гоголем слишком темно, тяжеловесно и неуклюже.

И дело, кажется, не только в юности. Таковы, вероятно, были пределы дара Гоголя. Непревзойдённый во всех видах иронии, во взгляде на все человеческие пороки и страсти, гений его увязал, как только начинал говорить по-настоящему серьёзно о серьезных вещах. Возможно, тем самым гений оберегал его: ведь по-настоящему серьёзные вещи невыразимы. На них можно молча разве что указать.

А быть может, всё дело в том, что лишь в свете пушкинского солнца Гоголь только и мог творить. Пушкин и был его Элладием, тем, кто способен был исцелять его собственную расколотую душу.

Однако, чувство меры на сей раз, по-видимому, возобладало, и Гоголь не рискнул опубликовать свой торжественный гимн, который – будем уж договаривать до конца – всё равно никто бы не понял и не оценил.

2019, 2025

Илл. Евгений Антонов "А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь".