Часть I

Часть II

***

6. Свобода как условие становления личности

Тема «свободы» является сквозной и очевидно главной темой Пушкина, начиная с самых ранних «вольнолюбивых» его стихов и кончая завершающим «Памятником». Вокруг этой пушкинской свободы было наговорено много, даже слишком много. В основном, конечно, в революционном контексте. Свобода эта дорого стоила и самому Пушкину.

Сам поэт никогда не был революционером, и даже в самые свои юные отчаянные годы никогда не приветствовал ни разрушения мира, ни демократии (которую всегда откровенно презирал). Самый революционный его стих «Кинжал» самым революционным своим предметом имеет… конституционную монархию, то есть монархию, ограниченную законом. Позднее он кажется переболел и этой идеей, и идеалом его стала монархия просвещённая, то есть – охраняющая свободу личности и создающая все возможности для её развития. (Увы, примириться с царем и правительством, которые не уставали поглядывать на поэта с опаской и недоверием, как на потенциального смутьяна, у него так до конца и не получилось).

Гораздо реже замечали, что тема свободы связана у Пушкина в первую очередь с темой личности, и именно в контексте становления личности и обретает свой настоящий смысл.

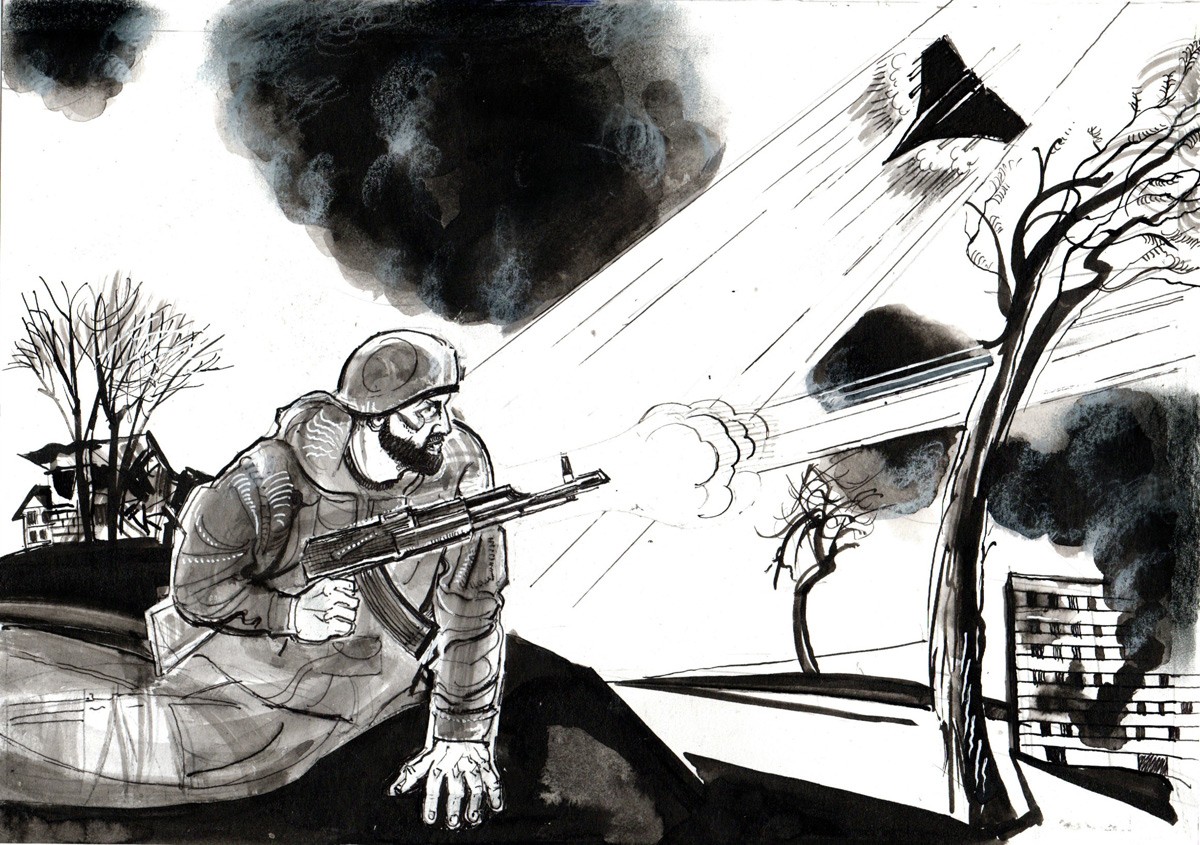

Возможно, лучшее до сих пор в этом смысле было сказано Ив. Ильиным, который точно расставляет акценты: новый мир (то есть мир Пушкина, которому он несомненно принадлежит, – «это мир декадентский, расшатавшийся, распавшийся», новый человек «оторван от родной почвы, духовно безроден», и один противостоит мирозданию… «Свобода, о которой мечтали столетиями, наконец, пришла, но неясно, что с нею делать: возможностей слишком много… Новый человек – человек проблематичный, человек на вечном сквозняке – между небом и преисподней; обреченный (а, возможно, и благословленный) на поиски самого себя». И вот Пушкин – этот «благословленный на поиски самого себя» человек приходит чтобы «принять … все опасности и соблазны» своей эпохи, «одолеть их и показать … как их можно и должно побеждать».

Иными словами, поэт, отражающий свой век, неизбежно прививает себе и «чуму» этого века. С тем, чтобы, преодолев и победив её в себе, и другим показать пути её преодоления. Для того и дана ему свобода.

Или, как далее пишет Ильин: «Свобода нашлась сама по себе как органическая неизбежность; не скованное ничем созерцание само отыскало прекрасное, и притом так, что оно означало одновременно творческую свободу для собственного народа… Пушкин оставил старую и обветшалую традицию для того, чтобы открывать свободную глубину и свободную высоту. Эта свободная глубина повела его … к подлинной сущности божественных содержаний на земле; а свободная высота породнила его самого и его народ с тем прекрасным и вечным, что создали другие народы».[1]

Всё это совершенно справедливо. Но для лучшего понимания, необходимо придать понятиям личности и свободы более точные дефиниции, более ясный философский смысл.

Понятие свободы, как и понятие личности – основополагающее в христианстве. «Истина сделает вас свободными», говорит Христос. Личность, устремленная к истине, обретает свободу, как награду. Эта свобода возможна, желанна и есть знак причастия к истине. Более того, свобода и есть – единственно возможный способ бытия личности. Личности, не детерминированной ни своей природой, ни средой обитания, ни влияниям извне. Личность способна говорить «да» и «нет» – в этом и заключается ее высокая свобода – выбора; в этом ее достоинство, её привилегия как, поистине, высшего существа… Итак, измерение свободы есть главное измерение личности. Свобода – необходимое условие становления последней. Человеческий дух, так или иначе, всегда стоит перед выбором и всегда потенциально оказывается перед лицом принятия решения: свободно принять либо свободно отвергнуть. Вот почему свобода так важна Пушкину. И вот почему он неустанно отстаивает ее необходимость.

Очевидно и не требует доказательств то, что вся юная пушкинская лирика пронизана духом личной свободы, духом человека, свободно исследующего мир без оглядок на любые авторитеты, человека, ничуть не боящегося проверять на прочность все законы, догмы и правила этого мира… Его бесконечные шутки, эпиграммы не щадят никаких святынь… Личная независимость, личная свобода, право поколебать всякую вещь, проверить – законно ли она занимает свое место? – с этого начинает Пушкин.

Удивительно другое: теми же темами – личности и свободы – он и заканчивает. «Каменноостровский цикл» (которые называют еще «Евангельским» и даже «Пасхальным») и завершающий «Памятник» – это всё тот же гимн личности и свободе, но пропетый с высоты большого личного и творческого опыта, и наполненный иным содержанием. Не вовсе иным. Нельзя сказать, что Пушкин изменил идеалам юности. Точнее сказать: игристое молодое вино перебродило со временем в крепкий и терпкий напиток мудрости (Но, как вино, – печаль минувших дней В моей душе чем старе, тем сильней).

И о свободе теперь говориться так:

К чему, скажите мне, хранительная стража? –

Или Распятие казенная поклажа,

И вы боитесь воров или мышей? –

Иль мните важности придать Царю царей?

Или, чтобы всем стало понятно, почти голой прозой и голыми формулами:

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова…

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода…

Наконец, центральное произведение Пушкина – «Евгений Онегин» – тоже о свободе и личности. Евгений – новый человек, то есть, совершенно свободный от условностей прошлого, обладающий притом острым свободным умом, человек пушкинского круга (второй Чадаев, мой Евгений), и при том – совершенно же несчастный. Потому, что его острый ум не находит пищи, его душевные силы не находят применения, а его рано выгоревшее сердце – места и покоя… Он, как точно говорит Ив. Ильин, не знает, что делать со своей свободой. И сам Онегин (открывающий вереницу новых людей, выпавших из мира традиции) не находит себе занятия, а своей жизни – смысла. Во всем мире нет ничего, чтобы его развлекло или придало осмысленность его существованию (даже «революция» подобных же праздных бездельников, задуманная «между лафитом и клико», не сильно заняла его ум). В «Онегине» настоящей личностью является Татьяна, способная и на чистую любовь, и на смелое признание, и на ясный выбор. Сам же Онегин оказывается почти пародией на человека: игрой в Наполеона.

«Онегин» – никакая, конечно, не «энциклопедия русской жизни». Роман в стихах – нечто гораздо большее всяких энциклопедий и просветительских философий. В самом широком смысле, «Онегин» – это история души человека нового времени. Это действительно новый эпос, новая «Одиссея», новый Гомер. Что сам Пушкин отлично понимает, когда шутливо в последней главе предлагает «эпическое начало» своему эпосу.

Что такое гомеровский «Одиссей»? В самом общем смысле, это история человеческого духа, который, плывя сквозь обманчивые образы мира, пытается вернутся домой. Но не то же ли самое и пушкинский «Онегин»? Только перед нами Одиссей уже сильно одряхлевший, познавший все образы и соблазны мира, уставший от своего познания и не нашедший в нём дома. Гомеровский Одиссей открывал мировую сцену; пушкинский Онегин – дух конца мировой истории.

7. Личность как целостность

Итак, есть личность и личность, есть свобода и свобода.

В ХХ веке великий англо-американский поэт Томас Стернз Элиот яростно боролся с пошлой модернистской модой на «самовыражение»: художник – это самовыражающаяся индивидуальность, это мой «внутренний голос» (я художник, я так вижу). На подобные сентенции Элиот с сарказмом отвечал: «Обладатели внутренних голосов, битком набившись в купе, катят на футбол в Суонси, а внутренний голос нашептывает им вечные соображения тщеславия, боязни и жажды наживы».

Пошлому «искусству самовыражения» последних людей Элиот противопоставлял искусство онтологическое, обнажающее саму правду бытия: «Поэзии не следует ни выражать эмоций своего творца, ни возбуждать их в слушателе или читателе… Поэзия – это бегство от эмоций, не выражение личности, а бегство от личности».

С большей частью этих рассуждений Пушкин несомненно согласился бы. Вот только идею «бегства от личности» посчитал бы возможно сомнительной. И во всяком случае, начал бы уточнять: что именно понимается здесь под словом «личность»?

В первом приближении мы понимаем, конечно, что имеет в виду Элиот: все эти «самовыражения» мелких страстишек должны заткнуться, чтобы в человеке (поэте) зазвучали голоса подлинные. Таков творческий метод самого Элиота, за удивительную способность которого скрывать себя в своих поэмах, его друг, другой великий поэт Эзра Паунд, прозвал его «старым опоссумом».

Гоголь несколько иначе высказался о Пушкине: «Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня, – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать» («Несколько слов о Пушкине», 1835).

Это очень похоже на мысль Элиота. Но между «всё там до единого есть история его самого» и «поэзия – …не выражение личности, а бегство от личности» разница все же есть и немалая. Возможно, разница даже не между двумя поэтами, между одним и другим великим даром, а между двумя мироощущениями – англосаксонским и католическим у Элиота, и русским и православным у Пушкина.

Для католического (Христоцентричного) сознания личность всегда материальна и ограничена, и поэту, чтобы в нем открылось эпическое зрение (а поэмы Элиота – это грандиозные ландшафты гибнущей цивилизации) собственную личность необходимо как бы устранить, спрятать, развоплотить.

Для православного же (Троицецентричного) сознания личность не имеет границ. Созерцающий «Троицу» Рублева созерцает все целиком мироздание и его Творца, так что и сам становится причастен всей целокупности мироздания и его Творцу. Пушкинская личность как бы содержит целое в себе.

Конечно, оба взгляда (и Христоцентричный и Троицецентричный) имеют право на существование. Но в творческом импульсе Пушкина (облечь космос в новую, точнее, первозданную красоту) всё же больше витальности, нежели в творческом импульсе Элиота (устранится из творения, чтобы дать ему самому говорить о себе). В конце концов, живет (бытийствует) именно личность: личность равна бытию.

Об этом именно говорили некогда отцы патристики, когда утверждали, что личность – не часть целого, но сама есть целое, что она соединяет в себе весь космос, и, более того, способна заключать в себе Самого Бога: то есть, личность есть не только микрокосм, но и микротеос.

Не это ли чудо видим мы в Пушкине? И не это ли чудо пушкинской поэзии всё время пытается выразить конгениальный его дару Гоголь?

8. Личность как онтологическая реальность

Рассмотрим еще несколько пушкинских стихотворений, центром которых становится личность в её, можно сказать, онтологическом измерении:

Ты видел деву на скале

В одежде белой над волнами

Когда, бушуя в бурной мгле,

Играло море с берегами,

Когда луч молний озарял

Ее всечасно блеском алым

И ветер бился и летал

С ее летучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле

И небо в блесках без лазури;

Но верь мне: дева на скале

Прекрасней волн, небес и бури.

(«Буря», 1825)

Нам сейчас не важно, кого конкретно имеет в виду здесь Пушкин, какая из его пассий запечатлена в образе «девы на скале», и как всё это соотносится с мифом об Андромеде (обычный круг тем пушкинистов).

Обратим внимание на другое. На то, как в трех коротких строфах Пушкин выстраивает целостную метафизическую вертикаль: четыре стихии – земля, вода, воздух, огонь, – из которых сотворен мир, и которые здесь и сейчас, в схваченное двенадцатью строками мгновение, будто повторяют процесс творения мира. Процесс этот творческий (все здесь пронизано вдохновением), а творение строго иерархично и увенчано образом девы. Образе, конечно, эротическом: дева в белом – объект любви (то есть, буквально, дева-невеста в подвенечном платье и «летучем покрывале»).

Но дело не только в апофеозе эроса, венчающего царства стихий. Перед нами апологетическое утверждение личности в высшем ее проявлении, – красоте, любви, невинности, ценность которой признается выше ценности всего космоса, всей вселенной, во всяком случае, эстетически. И это именно потому, что «человеческое, и в особенности женское, является для него расцветом вселенной»[2], справедливо замечает по поводу этих же строк Ю. Айхенвальд. (Дева – личность, любовь прекрасней всех байронических страстей – это прямая антитеза горьковскому «Буревестнику», не так ли?).

А теперь обратимся к православной антропологии, которая различает в человеке личность и природу: Природа есть содержание личности, личность есть существование природы. Разница здесь та же, что и в трёх лицах Троицы, каждая из которых уникальна, однако их связывает единая божественная природа. Хотя и в трех лицах, но Бог един.

Так же по своей природе едино и человечество: «люди обладают единой общей природой во многих человеческих личностях».[3] Личность каждого, однако, уникальна, непознаваема, не сводима к своей природе, и – призвана над этой природой царить: ибо только личности доступна свобода, только личность способна делать выбор. Наконец, если природа человека, будучи «одна на всех», в настоящем падшем состоянии человечества разделена между индивидами, то личность – есть все-таки нечто целое и неделимое.

Как видим, то, что мы называем словом «личность» – совсем не то, что подразумевает под этим словом обыденное сознание. Личность – это не индивид.

Послушаем: «Мы привыкли считать эти два выражения – личность и индивид – почти что синонимами… Однако в известном смысле индивид и личность имеют противоположное значение; индивид означает извечное смешение личности с элементами, принадлежащими общей природе, тогда как личность, напротив, означает то, что от природы отлично. В нашем настоящем состоянии, сами будучи индивидами, мы воспринимаем личность только через индивида. Когда мы хотим определить, „охарактеризовать“ какую-нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, „черты характера“, которые встречаются у прочих индивидов и никогда не могут быть совершенно „личными“, так как они принадлежат общей природе. И мы, в конце концов, понимаем: то, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его „им самим“, – неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и „бесподобной“. Человек, определяемый своей природой, действующей в силу своих природных свойств, в силу своего „характера“ – наименее „личен“. Он утверждает себя как индивид, как собственник собственной своей природы, которую он противополагает природам других как своё „я“, – и это и есть смешение личности и природы. Это свойственное падшему человечеству смешение обозначается в аскетической литературе Восточной Церкви особым термином (αύτότης, φιλαυτία – греч.), или, по-русски, „самость“, причём истинный смысл этого термина слово „эгоизм“ не передаёт»».[4]

Итак, личность, грубо говоря, есть нечто гораздо более возвышенное, нежели природа, которой личность обладает: «личность свободна от своей природы, она своей природой не определяется».[5] Личность вообще не детерминирована элементами космоса, она – больше космоса (что, кстати, прекрасно понимает и Пушкин, когда, например, говорит: «Вращается весь мир вкруг человека»).

В своем становлении личность способна подниматься над своей природой, отказываться от «частной собственности» обладания этой природой, отказываться «от собственной своей воли и видимости индивидуальной свободы, чтобы вновь обрести истинную свободу – свободу личности, которая есть образ Божий, свойственный всякому человеку»[6], преодолевать пространство и время, восходить дантовские эмпиреи и там находить последнее утверждение своего бытия (как в последних строках «Божественной комедии»):

И тут в мой разум грянул блеск с высот,

Неся свершенье всех его усилий.

Здесь изнемог высокий духа взлет;

Но страсть и волю мне уже стремила,

Как если колесу дан ровный ход,

Любовь, что движет солнце и светила.

Сказанное, быть может, не так просто понять. Однако, доверимся интуиции: приведенное нами пушкинское стихотворение, при всей своей простоте и эротичности, действительно являет собой прекрасную иллюстрацию того человека (Всечеловека), которого знает патристическая философия…

Еще определенней следующие строки стихотворения, посвященного 25-й годовщине Лицея: Вращается весь мир вокруг человека Ужель один недвижен будет он? В этом более отвлеченно-философском, историософском и, одновременно, тревожно-эсхатологическом экзерсисе несомненно утверждено первенство человека не только над космосом (вращается весь мир вокруг человека), но и над историей, к описанию ряда грандиозных событий которой переходит Пушкин своим вопросом, в котором мы уже ощущаем предчувствие как бы некоего тектонического сдвига.

В своем понимании (скорее – мировидении) Человека и Истории, Пушкин далеко превосходит свой «ужасный век», восходя к чему-то гораздо более архаичному – к самым началам христианского учения о Личности, какое мы встречаем в патристической философии древних.

Что бы убедиться в этом, взглянем еще раз на стихотворение «Из Пиндемонти». Первые девять стихов, в которых поэт перечисляет те «права» и «свободы», на алтарь которых приносятся чудовищные жертвы («двуногих тварей миллионы») войн и революций – пронизаны едким сарказмом: свобода прессы, свобода собраний и прочие свободы («сладкой участи оспаривать налоги») имеют для поэта цену тлена. Совсем иного рода свобода достойна его внимания: это свобода вдохновения, пренебрегающего презренной пользой:

...По прихоти своей скитаться здесь и там

Дивясь божественным природы красотам

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья

Вот счастье! вот права…

Перед нами настоящий гимн Личности, не детерминированной ни законами этого мира (зависеть от царя, зависеть от народа?), ни законами природы: последняя строфа будто написана духом, не сдержанным никакими условностями пространства и времени – вот это уже и правда свобода!

Высшая свобода истинно свободной личности, которая не цепляется за свою «собственность» (свое эго, свою природу), но радостно устремляется навстречу высшим энергиям вдохновенья – синониму счастья…

Наконец, в завершающем «Памятнике» мы буквально видим эту божественную Личность, освобожденную, кажется, не только от земного праха, но и от самого закона земного тяготения, свободно восходящую в небесные эмпиреи в «нерукотворном», недоступном забвению (а, значит, и смерти) образе. Это она, непокорная земному праху (послушная, однако ж, творческому, творящему слову, веленью Бога) способна подняться выше «Александрийского столпа» (деяний царей, самой истории) в своем великом ДА бытию (в подчеркнуто двойном отрицании небытия): Нет, весь я не умру…

Это Личность, пронзающая не только всю вертикаль «мирового древа», но и обнимающая собой весь его горизонт, всю широту физических и духовных миров:

…Слух обо мне пройдет по всей Руси великой

И назовёт меня всяк сущий в ней язык…

Поистине, перед нами тот самый «утысячеренный человек» Цветаевой, человек вертикальный, имеющий связь с Абсолютом, способный много видеть и много принять, Всечеловек – говоря словами Достоевского. Человек, которому близко понимание природы Личности, известное древним: «Личность не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе… Поставленный на грани умозрительного и чувственного, он (человек – ВМ) сочетает в себе эти два мира, будучи причастен всем сферам тварной вселенной. «В него, как в горнило, стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию»».[7] В сущности, пушкинский «Памятник» становится идеальной иллюстрацией этой грандиозной философии.

9. Личность и индивид

Итак, в центре пушкинского поэтического мира находится человек. Причём человек, который живет и осуществляет себя в свободе. Но это не счастливый дикарь Руссо, и, тем более, не цивилизованный воспитанник среды Локка. Это, скорее, тот «сокровенный сердца человек», которого знает христианская и восточная аскетические традиции. Та формула гармонии и равновесия, которую Пушкин являет в своей лирике: ум и сердце, удерживающие «милый образ» в душе (буквально – как вечно длящееся настоящее), с помощью энергии вдохновения. Этот пушкинский взгляд на «внутреннего человека» ближе трактатам средневековых мистиков и аскетов, нежели картезианскому пониманию индивида как механической монады, плавающей среди иных подобных монад в бесконечной гомогенной вселенной.

Ничего удивительного в последнем, конечно, нет. Поэтическая природа пушкинского гения, сама природа поэзии направляют его по этому пути. Мы уже говорили о разнице путей познания мира философа и поэта. Теряя в логике, последовательности и рассудочности, поэт обретает в органичности и интегральности своего опыта. Его логика – это синергия интуиции и вдохновения, диалектикой которых становятся те «рифмы мира», которые обнаруживаются оптикой поэтического зрения. Те «странные сближения», которые преследовали Пушкина в жизни – сродни поэтическим рифмам, только явленным в стихиях, а не в стихах.

И если поэзия – это действительно ряд странных сближений элементов мира, между которыми возникает заряд симпатии, если эти рифмы – не плод только воображения поэта, но реальные следы, грани, строительные швы, по которым слагается мир, то поистине поэт, тем более, большой, великий поэт оказывается созидателем космоса и со-труженником Творца.

И ещё одно важное замечание. Всечеловеческий гений Пушкине едва ли мог бы просиять в англосаксонском мире с его нарочитой индивидуализацией, от которой Пушкин предельно далёк. Пушкин прекрасно понимает всю неестественность понятия «индивида», с которой соединяет и понятие «демократии», испытывая по отношению к обоим прямо-таки физическое (метафизическое) отвращение (у меня кровь превращается в желчь). Пушкин прекрасно понимает, что того абстрактного замкнутого на себя самого «индивида», о котором твердят газеты, в природе не существует. Что настоящий, реальный, живой человек никогда не одинок на земле, человек – это всегда связь: дитя и ребенок, круг друзей, соратников, муж и жена – семья.

Пушкинский идеальный поэт (ты царь, живи один) тоже конечно не одинок. «Скитаясь тут и там дивясь божественным природы красотам», он сам – живая связь вдохновения с божественными энергиями мироздания.

Пушкинский гений – это гений соборности, высшей симфонии бытия, гений симфонической личности, поднимающейся к солнцу Абсолюта.

Да, пушкинская личность – это личность симфоническая, основным органом которой является сердце, а основным качеством – умение любить.

Разница между симфонической личностью и демократической чернью с её «принципом индивидуализации» примерно та же, что между сынами неба и детьми земли (градом небесным и градом земным) Бл. Августина: сыны неба живут «любовью к Богу до ненависти к себе» (т.е. к инертному, вялому, тяжелому веществу своего эго, непрозрачному для духа); дети земли, наоборот, «любовью к себе» (то есть вот этому вялому, инертному, непрозрачному эго) до ненависти к Богу.

Это и есть та «чернь», которую Пушкин глубоко презирает: демократическая, разночинная, интеллигентская чернь, а зачастую даже и аристократическая – последнюю Пушкин не устает обстреливать и поражать своими эпиграммами. Это та самая власть духовных шудр и чандал, с которыми он всю жизнь ведет непримиримую войну. Это – власть земли, пошлости, «пользы», противоположная той аристократии духа, которой принадлежит сам Пушкин, и свободу и независимость которой от власти земной отстаивает.

Власть первую (шудр и чандал) красноречиво иллюстрируют сегодняшняя постхристианская Европа: бунты Антифа, манифестации ЛГБТ*-БЛМ, всесмешение и мультикультурализм, то есть окончательная гибель культуры с почти уже неприкрытыми проявлениями демонизма: чистейший дистиллят зла, выведенный либеральной демократией путем селекционного отбора самого осадочного человеческого материала: «зло… есть влечение воли к небытию, отрицание бытия.., и, в особенности – неистовая ненависть к благодати, которой мятежная воля ожесточенно противиться. Став духами тьмы, падшие ангелы все же остаются существами, сотворенными Богом, и в своем самоопределении, противящемся воле Божией, они одержимы отчаянным стремлением к небытию, которого никогда не достигнут. Их вечному ниспадению в небытийность никогда не будет конца».[8]

Этому порядку вещей и противостоит Всечеловек, симфоническая личность, которую в России олицетворяет Пушкин. Личность, восхождение которой к Солнцу Троицы также станет вечным. Ведь если вечность – это та самая статика «золотых статуй», к тупику которых пришла в конце концов западная схоластика (с ее в принципе познаваемым Богом Аквината) в своих попытках описать онтологию рая, то положение наше, пожалуй, и правда отчаянно. Но пушкинская онтология Всечеловека дает другой ответ: вечность – это скорее полёт вдохновения в солнечные глубины Богопознания и самопознания, «творение новых богов», которому никогда не будет конца…

Примечания:

[1] Ильин Ив. Александр Пушкин ка путеводная звезда русской культуры.

[2] Айхенвальд, Ю.И. Пушкин // Силуэты русских писателей. М., 1906-1910

[3] Лосский Вл. Очерк Мистического Богословия Восточной Церкви, М. 1991, С. 92

[4] Там же, С. 92-93

[5] Там же

[6] Там же, с. 93

[7] Лосский Вл. Очерк Мистического Богословия Восточной Церкви, М. 1991

[8] Там же, С. 99

Илл. Юлия Оболенская. А.С. Пушкин (1925)

*движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ